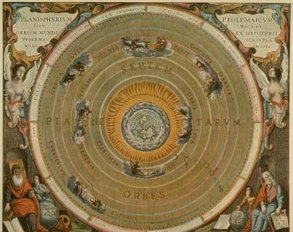

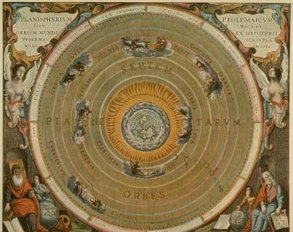

Une représentation du système de Ptolémée

II - La conception religieuse et ses réfutations

Tout d’abord, on pensait que l'univers était environné par l’eau, comparable à une bulle hémisphérique au sein d’une masse liquide infinie. La surface concave de cette bulle est notre ciel ; la surface plane est notre Terre. Les astres flottent sur les eaux supérieures. Leurs mouvements obéissent à des lois puisqu’ils sont réguliers, mais ces lois restent mystérieuses. La Terre flotte sur les eaux d’en bas.

La sphéricité de la Terre est définitivement admise à l’époque où Ératosthène, en mesure la circonférence à 80 km près !

Le centre du cosmos est occupé par un foyer central autour duquel tournent dix corps célestes : le soleil qui réfléchit la lumière issue du feu central n’est qu’un de ces astres. Les distances respectives de ces corps au foyer central sont conformes à des proportions arithmétiques. Pour la première fois, la Terre n’est plus placée au centre de l’univers.

L’ordre des planètes à partir de la Terre est le suivant : Lune, soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

Aristarque inventa un système du monde héliocentrique : il imagine le soleil au centre de l’univers et fait tourner toutes les planètes - y compris la Terre- autour de lui. Mais la vision héliocentrique ne séduit pas. Le principal argument utilisé pour tenter d'infirmer l'héliocentrisme était qu'il est difficile de concevoir que la Terre soit en mouvement alors qu'on ne le sent pas.

Au IIe siècle avant Jésus Christ, Ptolémée aboutit à un système cosmologique achevé.

Une représentation du système de Ptolémée

La Terre occupait la position centrale, entourée de huit sphères qui portaient respectivement la Lune, le Soleil, les étoiles et les cinq planètes connues à l’époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les planètes elles-mêmes décrivaient de petits cercles sur leurs sphères respectives, cela pour rendre compte des trajectoires assez complexes que l’on observait dans le ciel. La sphère la plus extérieure portait les étoiles fixes, qui conservaient la même position les unes par rapport aux autres, mais qui tournaient en bloc. Ce qu’il y avait au-delà de cette dernière sphère ne fut jamais bien précisé mais à coup sûr cette partie de l’univers n’était pas observable par l’humanité.

Elle fut adoptée par l’Église qui y trouva un accord avec ses propres convictions malgré le fait que la Lune suivait une trajectoire qui l’amenait parfois deux fois plus près de la Terre qu’à d’autres moments. Cela impliquait qu’elle aurait dû alors nous apparaître deux fois plus grosse que d’habitude ! Ptolémée était conscient de ce défaut mais son système n’en fut pas moins généralement, si ce n’est universellement, adopté.

Bien que le système proposé par Ptolémée resta incontesté pendant près de quinze siècles, il présentait certaines corrélations inexpliquées. Tout d'abord, le centre des épicycles de Mercure et de Vénus devait toujours se trouver sur la ligne allant de la Terre au Soleil. Ensuite, pour les autres planètes, la ligne reliant le centre de l'épicycle à la planète devait toujours avoir la même orientation que celle joignant la Terre au Soleil. Ptolémée fut incapable d'expliquer ces liens ni même les positions des astres errants, à l'exception de celle de la Lune. En effet, il était certain que la Lune se situait entre la Terre et le Soleil étant donné qu'elle peut éclipser ce dernier.

Représentations du système solaire d’après Copernic

Positions par rapport au déférent

Cependant, un système plus simple fut proposé en 1514 par un prêtre polonais, Nicolas Copernic (tout d’abord, par peur d’être accusé d’hérésie et brûlé par son Église, celui-ci publia sa conception sous le couvert de l’anonymat). D’après lui, le Soleil était immobile au centre de l’Univers et les planètes décrivaient des orbites circulaires dont il était le foyer. Presque un siècle s’écoula avant que cette hypothèse ne soit prise au sérieux. Puis, deux astronomes, Johannes Kepler et Galilée commencèrent à défendre publiquement la théorie de Copernic, en dépit du fait que les orbites qu’elle prédisait ne coïncidaient pas exactement avec les observations.

Le coup fatal à la théorie d’Aristote / Ptolémée survint en 1609. Cette année-là, Galilée se mit à observer le ciel nocturne avec la lunette, qui venait tout juste d’être inventée. En regardant ainsi Jupiter, il découvrit que cette planète était accompagnée de plusieurs petits satellites (ou lunes) qui tournaient autour d’elle. Cela laissait supposer que tout ne devait pas tourner obligatoirement autour de la Terre elle-même, comme Aristote et Ptolémée l’entendaient. A cette même époque, Johannes Kepler modifia la théorie du prêtre polonais, en suggérant que les planètes décrivent non plus des cercles mais des ellipses. Les prédictions correspondaient enfin aux observations.

Kepler pensait que les planètes tournaient autour du Soleil en raison des forces magnétiques.

Dans Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en 1687, Newton échafaudait non seulement la théorie expliquant comment les corps se mouvaient dans l’espace et dans le temps, mais il y développait aussi les mathématiques complexes nécessaires à l’analyse de ces mouvements. De plus, le savant anglais proposait la loi de la gravitation universelle selon laquelle tout corps dans l’univers est attiré par tout autre corps selon une force d’autant plus grande que les corps sont plus massifs et plus proches ; force qui fait que les objets tombent sur le sol. Newton montrait donc que, d’après cette loi, c’était bien la gravitation qui faisait tourner la Lune autour de la Terre et expliquait que la Terre et les planètes suivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil.

Étant donne que les " étoiles fixes " ne semblaient pas changer de position (excepté leur mouvement d’ensemble dans le ciel dû à la rotation de la Terre autour de son axe), il devenait tout naturel de supposer qu’elles étaient des objets semblables à notre Soleil, mais beaucoup plus éloignés.

Il y a de nos jours différentes manières de concevoir l’accrétion des particules en planètes.

Elle a été développée principalement au travers des articles de Safronov (1969). Dans ce mécanisme tous les corps grandissent à la même vitesse, de manière totalement ordonnée. C’est ce à quoi on peut s’attendre à l’issue de rencontres stochastiques dans le nuage de planétésimaux.

Mais ce mécanisme est en réalité beaucoup trop long : il faut en moyenne 100 millions d’années pour faire un " embryon " de planète terrestre, alors que les datations de roches ont montré qu’en 100 millions d’années, la Terre était déjà complètement formée.

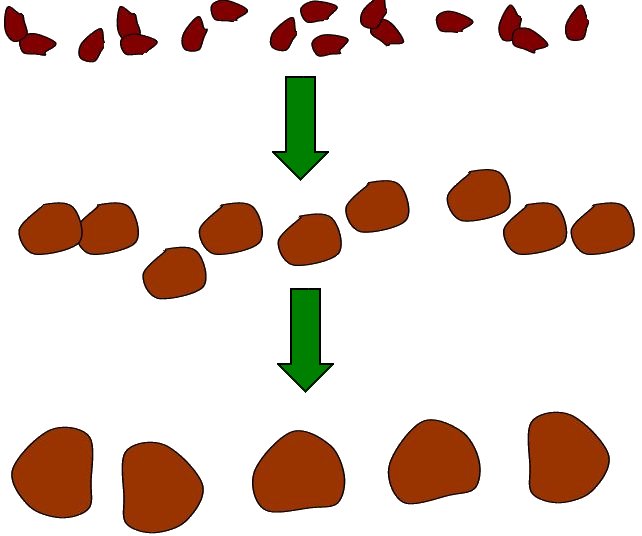

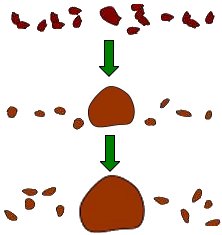

Schéma de la croissance ordonnée

Elle fut principalement développée à partir de la fin des années 1970, à l’aide des premières simulations numériques (1978). Dans le modèle américain la croissance n’est pas ordonnée du tout : seul un corps unique grandit. Étant plus massif il attire encore plus efficacement les petits planétésimaux qui l’entoure. Il devient encore plus gros et ainsi de suite.

Cette croissance fut expliquée analytiquement par Wetherill et Steward (1989), Barge et Pellat (1992). L’effet « boule-de-neige » est une conséquence de l’équipartition de l'énergie (= friction dynamique) entre les corps de différentes tailles : la vitesse d’agitation est une fonction décroissante de la masse du corps. Par conséquent, plus un corps est massifs plus les orbites sont circulaires.

Schéma de la croissance par effet boule de neige

Pour le modèle standard, la croissance ordonnée trop longue a été abandonnée au profit de la croissance boule-de-neige qui pour l'instant ne présente pas de limite.